转描机技术是一种动画家用来逐帧地追踪真实运动的动画技术。这种技术最早是把预先拍好的电影投放到毛玻璃上,然后动画家将其描绘下来。这个投影仪被称为转描机(Rotoscope).

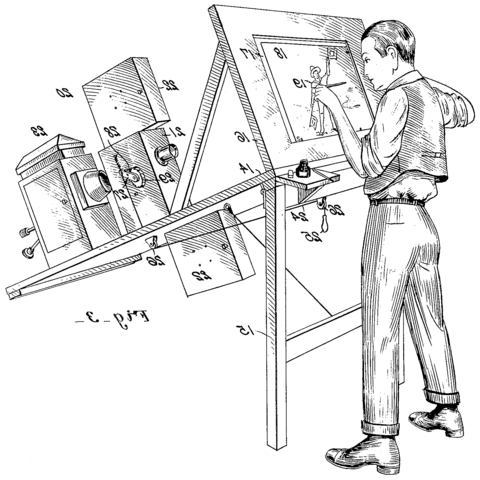

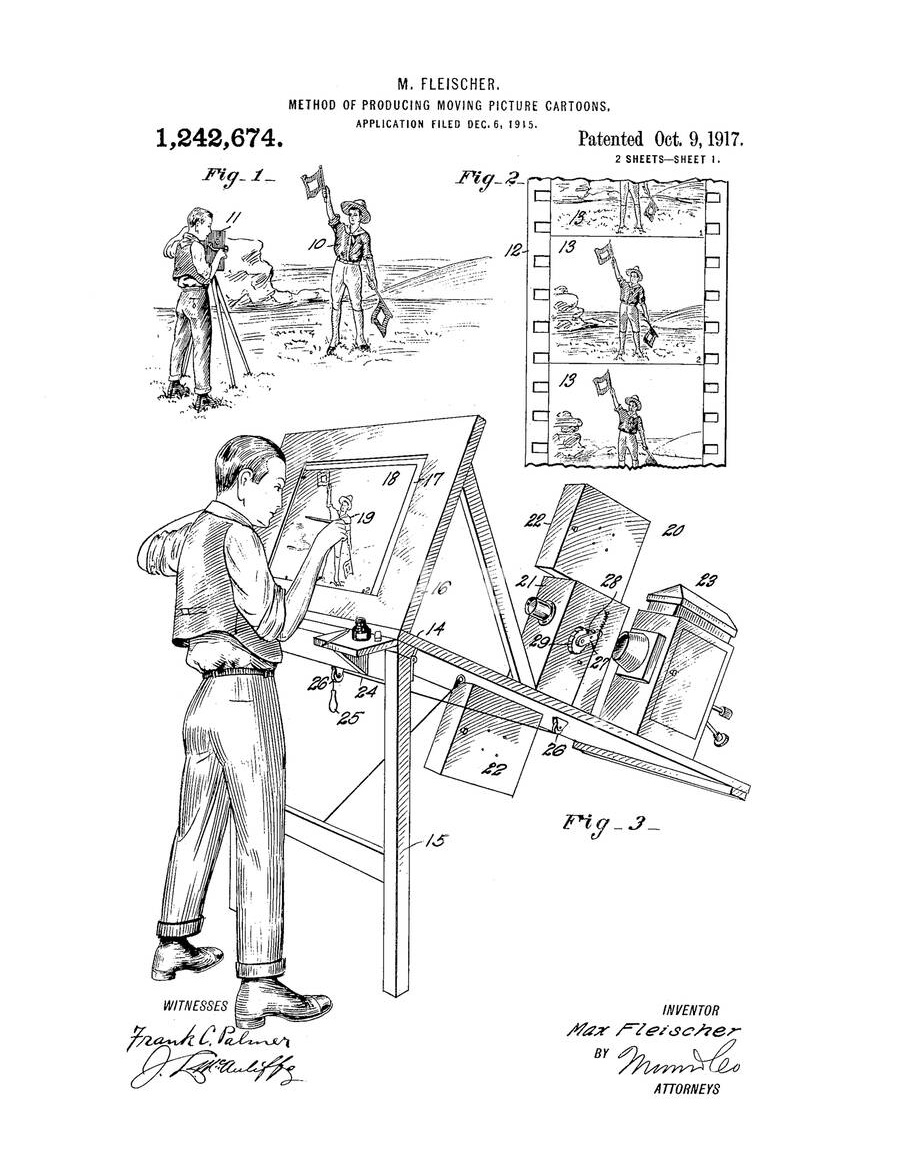

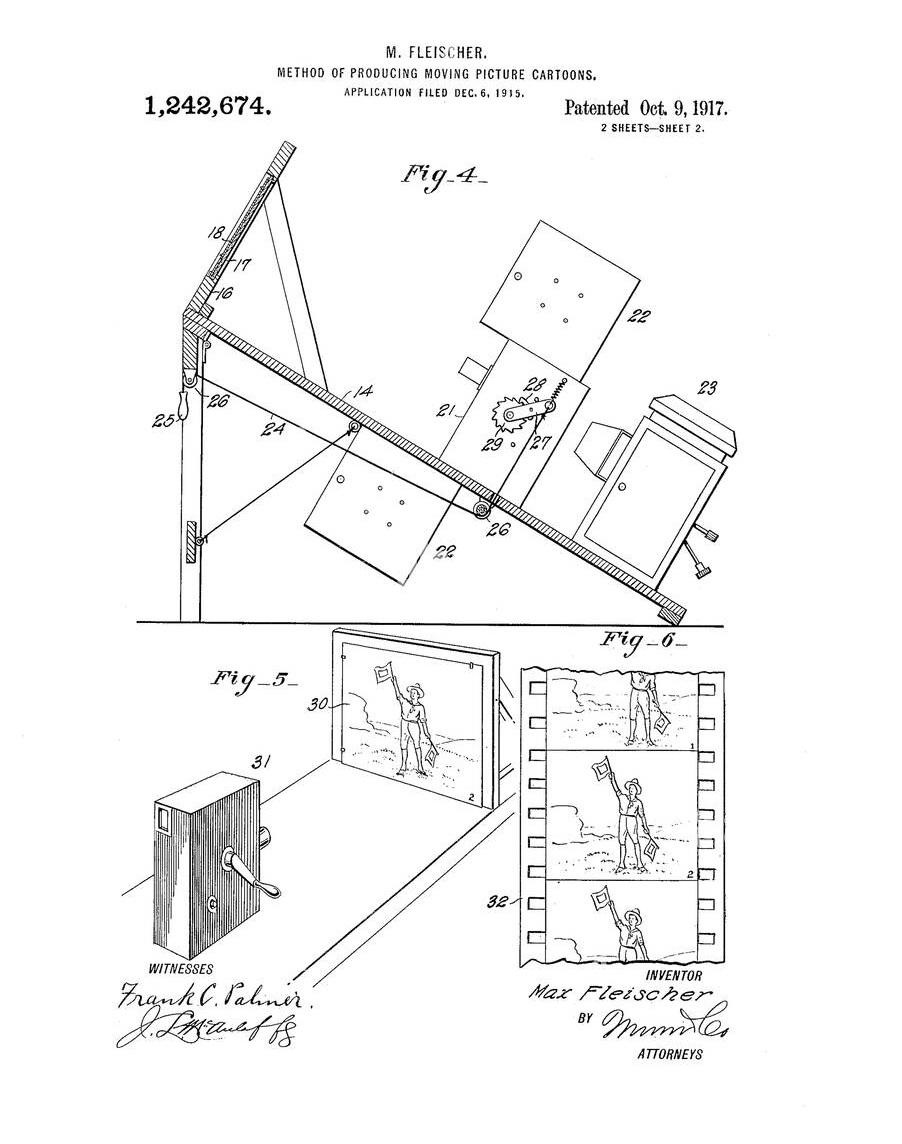

弗雷歇尔的最初转描机的专利图。艺术家正在一个透明画架上作画。右边的一个投影仪正在把电影里的一单幅画面投到画架上

转描机技术最早由马克思·弗雷歇尔(Max Fleischer)约在1914年发明。他把这项技术用在了他的系列片《逃出墨水池》(Out of the Inkwell)当中,他的哥哥戴夫·弗雷歇尔(Dave Fleischer)身穿小丑服扮演了动画脚本电影中小丑可可的角色。

弗雷歇尔在他后来的卡通中也使用了转描机的技术,著名的有1930年代早期的三部Betty Boop卡通中的Cab Calloway舞蹈动作以及《格利佛游记》中格利佛的动画。

沃尔特·迪士尼和他的动画制作家们很仔细和有效的把转描技术运用到了他们1937年的电影白雪公主和七个小矮人。转描技术也被用在了迪士尼后来很多具有人类角色的电影中,比如灰姑娘. 后来,当迪士尼动画变得越来越风格化(例如1961年的电影101斑点狗,转描技术主要用来学习人物和动物的运动,而不是直接描摹制作电影。

转描技术被广泛的运用到了中国的第一部动画电影1941年的铁扇公主当中。这部电影在中国的抗日战争中艰难的上映。

通过转描基础制作的动画奔马,原图来自Edweard Muybridge19世纪的照片.

Cross-gallop 转描自Edweard Muybridge的 “运动中的马和其他动物”

转描技术的使用例子

日本动画 — 恶之华

星际大战早期三部曲中绝地武士的光剑

日本动画 — 信长协奏曲

MV — A-Ha乐团的Take on me

从A Scanner Darkly(2006年)开始,

Rotoscoping,真人电影之上的动画艺术,是一种欺骗性的艺术形式。通过整合真人影片和动画片,一部旋转镜头的电影拒绝将自己与任何一部电影结合在一起 – 但同时扮演着两者的角色。实景拍摄与现实相关,因为相机观察到真实物体即使不存在也会存在。动画本身就是一种幻想,因为它的对象是由艺术家创作的,即使它们模仿现实。

有关rososcoping的有趣之处在于,真人实际和动画幻想不符合 – 它们重叠,根深蒂固。

rotoscoping的主要功能是利用体验实况和动画同时创建的双重身份。由于rotoscoped电影总是部分真实的,部分想象,任何方面都可以通过电影的实景或动画侧面来强调电影人的意志。

因此媒体的潜力在于两者之间的平衡。通过这种方式结合真实与幻想,电影可以从现实中幻化成幻想,而没有明显的“特殊效果”标记,尽管这些标记具有可信性,但它们仍处于实际行动之外。这项技术开启了许多可能性,但这也意味着一部旋转式电影永远不会真实,也不会幻想。

动画师Norman McLaren写道:“动画不是运动的绘画艺术,而是绘制运动的艺术。当我们从根本上考虑电影时,动画必须排在最有创意的形式之中。线索的名称是“给予生命或精神给予某物的行为”。

这部电影摄影机捕获了一个预先存在的现实; 在动画中,相比之下,每一个电影事件都完全诞生 – 艺术家的“动画”。框架内的所有方面都必须进行协调。

当然,Rotoscoping不仅仅是动画。作为rotoscoping过程一部分的动作并没有像重塑那样产生,因为在它们之前的真实动画片段是动画弹出的平台。换句话说,rotoscoper的画布不是空白的 – 它已经画了线条。

如果他们愿意,动画制作者可以忽略那些赋予框架基本形状的线条,只保留最重要的形式(或完全丢失)。这种能力使动画制作者可以自由地统治现实的边界在什么程度上得到尊重,随着原始形式的进一步偏离,我们走向更不真实。相反,框架的轮廓可以被精确地粘附,其结果是非常逼真的。当真人秀的每一个细节都被模仿时,拍摄和绘制之间的任何明显区别都将被抹去。

胶片可以用手或机器进行旋转。正如您所预料的那样,手动旋转扫描非常耗时,可能会导致超过100,000个独立的图形用于特征长度。对于捷克图形小说和电影改编的阿洛伊斯·内贝尔(Alois Nebel,2011),电影中的每个角色都有他们自己的动画师; 没有单个框架被使用两次。

无意在拍摄前为电影制作动画,该动作在35天内拍摄。完成后,决定该电影将保持原来的图形小说形式,并以黑白黑色风格进行动画制作。手工决定旋转镜头 – 一个漫长的过程 – 意味着这部电影还没有完成五年。

在这种情况下,使用了rotoscoping,以便图形小说的独特风格不会丢失,选择精确和逼真地设置动画书。上面的剪辑显示了rotoscoping如何帮助制作电影的戏剧感觉。

另外,也可以使用Rotoshop等软件。由计算机科学家Bob Sabiston开发的一个程序,通过减少动画师必须手绘的帧数量,使得该过程极少耗费时间。为了这样做,计算机生成的帧之间的插槽是通过手工绘制的。随着程序识别两个画出的帧的中途点,内插帧被生成。插入式rotoscoping扮演魔术师的角色,插入自己与人类和机器之间所取得的成就之间没有明显的差异。

另外,也可以使用Rotoshop等软件。由计算机科学家Bob Sabiston开发的一个程序,通过减少动画师必须手绘的帧数量,使得该过程极少耗费时间。为了这样做,计算机生成的帧之间的插槽是通过手工绘制的。随着程序识别两个画出的帧的中途点,内插帧被生成。插入式rotoscoping扮演魔术师的角色,插入自己与人类和机器之间所取得的成就之间没有明显的差异。

美国导演Richard Linklater制作了两个使用Rotoshop的功能长度。醒来人生(2001)是第一个:通过我们的主角的梦想之一的非序贯旅程。一路走来,我们遇到了一系列角色,就像在Waking Life的Slacker前辈(1991)一样,他们并没有像探索存在主题那样传授智慧。主题包括语言哲学,伦理学演变以及梦想意味着什么。

rotoscoping如何大幅偏离原始框架的例子。

在醒来的生活中,我们不断提醒电影的幻想性,因为它的旋转式风格。我们对现实的理解在哲学上和视觉上都受到质疑,因为对它的界限不予重视,物体和理论很少出现在这个世界上。醒来的生活偏离了其拍摄的镜头中的凶猛,显示出几乎完全的解放。

动画风格因人物角色而异,场景之间也不尽相同。有些角色看起来很现实,其他角色却不是。有时候物体会为我们的利益而存在,但不是现场人物的意识。在最真实的意义上,影片充当幻想环境的平台,动画的无拘无束的自然保证了唤醒人生作为一部独特的超现实主义电影的地方。

第二部影片Linklater在Rotoshop的帮助下制作了一部名为A Scanner Darkly(2006)的流行毒品成瘾反乌托邦故事。像Blade Runner(1982),Total Recall(1990)和Minority Report(2002); 黑暗的扫描仪是基于美国已故的科幻小说作家菲利普·迪克的小说。包括Woody Harrelson,Winona Ryder,Robert Downey Jr.和Keanu Reeves在内的演员,Linklater这次使用rotoscoping来实现物质D的致幻效应,令人上瘾的麻醉品人们迷上了它。

第二部影片Linklater在Rotoshop的帮助下制作了一部名为A Scanner Darkly(2006)的流行毒品成瘾反乌托邦故事。像Blade Runner(1982),Total Recall(1990)和Minority Report(2002); 黑暗的扫描仪是基于美国已故的科幻小说作家菲利普·迪克的小说。包括Woody Harrelson,Winona Ryder,Robert Downey Jr.和Keanu Reeves在内的演员,Linklater这次使用rotoscoping来实现物质D的致幻效应,令人上瘾的麻醉品人们迷上了它。

与此处提到的以前的电影不同,rotoscoping的主要功能是可以有效描述本书的致幻效果。它不用于风格或为电影提供超现实主义的空气。对于那些在拉斯维加斯见过特里吉列姆的恐惧和憎恨的人来说,在实际行动中体现中毒的结果可能缺乏可信度,相机的真实性与幻觉的外在世界有所不同。

在扫描仪黑暗中,rotoscoping被用来实现特定的场景,如果没有它将清醒和现实之间清醒的现实和高幻想之间的区别。

然而,在扫描仪黑暗中,现实的边界超越的时刻惊人的少而且远之。大多数电影 – 反乌托邦式的 – 发生在几乎从我们自己的领域(“电影声明”中的“七年之后”)。再加上电影主角的着名面孔,导致电影的大部分呈现出超逼真的效果。在几乎不可能的时刻 – 几乎 – 检测动画制作者的手艺。

然而,在扫描仪黑暗中,现实的边界超越的时刻惊人的少而且远之。大多数电影 – 反乌托邦式的 – 发生在几乎从我们自己的领域(“电影声明”中的“七年之后”)。再加上电影主角的着名面孔,导致电影的大部分呈现出超逼真的效果。在几乎不可能的时刻 – 几乎 – 检测动画制作者的手艺。

这项技术被用来为电影制作者提供对画面更精细的控制。Rotoscoping提供了Linklater在诸如面部表情,背景和色调等细节方面的精确特权。脸部可以在拍摄后进行操控,以便强调或淡化特定的情绪(通过改变眼睛周围的阴影或运动来实现); 不重要的物体可以被编辑出来,朦胧的彩色色调可以被覆盖以给电影的边缘感提供额外的层。

当这样使用时,这个想法是roscoping允许实际行动的边界被无情地超越。“特效”并不像间断一样持续执行。观众受到旋转角度精确度的限制,将电影想象为有些现实。

当这样使用时,这个想法是roscoping允许实际行动的边界被无情地超越。“特效”并不像间断一样持续执行。观众受到旋转角度精确度的限制,将电影想象为有些现实。

如果达到这样的状态,幻想元素如幻觉可以以比其他技术如更传统的CGI更加微妙的方式绘制。其结果是 – 自相矛盾 – 对幻想的更现实的描绘,创造了小说转向电影的转变,更真实,更可信。

例如,在下面的场景中,外围人物弗雷克设想了可能发生的事情是他被身后的警车拉过来。Rotoscoping与我们分享了他的偏执视野,并没有强迫观众填补空白,也没有明显地阻止电影的风格。进入幻想出口的过程与它进入时一样微妙。

我发现如此诱人的关于旋转屏幕 – 事实上,为什么它是动画欺骗的主人 – 就是它能够在幻想和现实主义之间实现如此流畅的互动的方式。如果真人与动画之间存在着不断变化的联系,那么就不能确定电影在现实中的位置。Rotosoping的本质允许 – 甚至鼓励 – 偏离原始框架,然而原始框架总是在那里返回。同样的,这个过程提供了无限的可能性,同时保持与现实世界的锚定。

那么,它具有超过单纯的文体设备的非常实用的用法。我们毫无疑问地将rotoscoped电影视为动画,但他们对真人秀的负债和依赖同样明显。一个不透明的图层,我们可以识别但不能删除,rotoscoping可以强调电影的某些方面 – 无论是在人物脸部的特写镜头中,还是通过在背景中添加删除对象 – 以及最细微的变化。从这个意义上说,不仅对那些试图将科幻小说或图形小说改编成电影的人有用,而且对有兴趣能够拥有另一层工作的人也很有用。

是否使用rotoscoping使实景更不真实或动画更加真实?事实上,它可以在任何时候都做到,但不是任何任务的奴隶。Rotoscoping没有界限,但它确实有指导原则。无论这种关系如何,正是它的不确定性 – 幻想和欺骗的喜悦 – 这是这个梦幻般的媒介的核心。