《恶魔杜安》,2006 年。

当我准备我的书“未回答的问题”时,我对我的助手说:“问我问题,关于生活,关于任何事情。” 它从未发生过。后来,当这件作品完成并挂在展览上时,一位评论家说:“杜安·迈克尔斯到底是谁提出这些问题的?” 我的回答是每个人都应该问这些问题。每个活着的人都应该问这些问题!

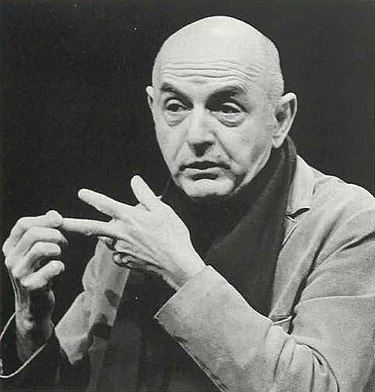

Duane Michals——或者他不时自称的 Duanus 博士——从来没有靠他的艺术作品谋生,而是靠他作为一名商业摄影师的角色。这种乍一看似乎很不幸的情况使他能够完全自由地发挥创造力,并在许多场合取得了巨大的成果。另一方面,他从未接受过任何摄影培训,虽然这让他在开始时有些不安全感,但今天能够完全自学,他感到非常满意。他通过反复试验学会了操作相机,并出于自己的兴趣发现了摄影的历史,没有遵循任何预先制定的计划。这样,正如他自己所说,他摆脱了任何强迫他成为安塞尔·亚当斯的人,他能够在不违反任何规则的情况下实现他的想法,因为对他来说从来没有。在他的整个职业生涯中,Michals 一直使用与流行正统相反的表达资源,例如写作或序列,然而,由于他,这些资源现在被完全接受。他是在“决定性的时刻”决定一切的时候开始拍摄的“……突然这个男孩来了,说他需要前一刻和后一刻来理解事物”。

[…] 我开始使用序列然后写作,因为我需要表达一些想法,我必须找到一种方法来做到这一点。我将自己定义为表现主义者,因为对我来说这不是摄影、绘画或诗歌的问题;对我来说,这只是需要传达我的想法的问题。关于那些使用序列或写作的人……我很好。当然,它是一种易于复制的语言:它可以是一个舒适的技巧,它非常直观,它是图形……似乎是故意被复制的;但如果有人用它说一些有趣的事情,我会很高兴。问题是许多人将其作为实践练习来做,而没有贡献任何新内容。摄影很好地描述了事物,但如果摄影师没有在描述中加入他自己的任何东西,那么它仍然是一种纯粹的描述。例如,如果在《父亲的来信》中我只画了我父亲的肖像,我会展示他五十岁时的样子;但我需要讲述照片中没有看到的事情,所以我不得不写信解释我们之间缺乏感情的特点。

杜安·迈克尔斯 (Duane Michals) 于 1932 年 2 月 18 日出生在麦基斯波特 (McKeesport),当时麦基斯波特 (McKeesport) 还是一个工业城镇,如今是宾夕法尼亚州中部一个半死不活的小镇。可以说,他的家人在他来到这个世界的时候,处于非常接近悲惨的境地:他的父亲是一名金属工人,在 29 年的车祸后失去了工作,虽然宾夕法尼亚州的情况从未像当年那样绝望。一个住在俄克拉荷马州和其他邻近州的人,他家的外观与Dorothea Lange和农场安全管理局的其他摄影师所反映的完全不同- 顺便说一下,不能说 Michals太佩服了。

杜安·迈克尔斯 (Duane Michals) 于 1932 年 2 月 18 日出生在麦基斯波特 (McKeesport),当时麦基斯波特 (McKeesport) 还是一个工业城镇,如今是宾夕法尼亚州中部一个半死不活的小镇。可以说,他的家人在他来到这个世界的时候,处于非常接近悲惨的境地:他的父亲是一名金属工人,在 29 年的车祸后失去了工作,虽然宾夕法尼亚州的情况从未像当年那样绝望。一个住在俄克拉荷马州和其他邻近州的人,他家的外观与Dorothea Lange和农场安全管理局的其他摄影师所反映的完全不同- 顺便说一下,不能说 Michals太佩服了。

《奶奶和奥黛特参观公园》,1992 年。

正如他在作品中多次表达的那样,他与父亲的关系相当疏远。他不是一个有文化的人,远非如此。但他欠他的,尽管是间接的,因为他很早就喜欢阅读:“我父亲酗酒抽烟,如果我问他任何问题,他总是回答‘查字典’。所以我习惯了查阅字典和各种书籍。我喜欢海盗故事,并把自己想象成小木屋男孩布鲁斯。我一直很喜欢读书。” 因此,尽管他设法将所有这些忧郁伪装成讽刺,但他将“未回答的问题”(1994)命名为他最忧郁的书之一也就不足为奇了。

《救恩》,1984 年。

然而,将是他年轻的母亲——他在他大约 17 岁的时候生了他——会激发他最重要的关注之一:区分存在与不存在的狭窄界限—— “我尽量避免使用死亡这个词,所以我说是和不是”-。尽管来自一个非常虔诚的天主教家庭,他有时还是会带着小杜安隐姓埋名地去一个唯灵论-三位一体-玛丽安教堂——一个奇怪的伪基督教教派,融合了天主教、唯心论、墨西哥土著邪教和各种不同的元素。新教团体 – 直到有一天,主礼人在仪式中间用手指指着她,然后吼道“你,躲在暗处的红衣少女!我知道你是天主教徒。你奶奶就在这里,和我们在一起,她很生气,看你在一个招魂堂!”。吓了几秒后,女孩反应过来,带着儿子逃跑了;是的:头部外伤良好。就他而言,男孩离开时对死亡真正意味着什么感到非常困惑——死者不应该说话吗?!-在一个在家里看死者的险恶习俗的地方,这是一件非常严重的事情。门开了。在那之前,死亡对他来说只不过是一扇敞开的门前的一堆花,哭声从门外传来,有时是撕裂,有时是筋疲力尽。不久之后,当他 23 岁的叔叔在工作中发生事故时打破了他的头骨,他能够亲眼目睹这些悲叹的诞生地。

《爷爷上天堂》,1989年。

他从来没有过多地讲述自己的学校生活,这方面只知道他在 13、14 岁的时候就读于匹兹堡卡内基博物馆的艺术学校,离他的城市很近,他不需要移动。在此期间,他主要学习绘画和设计,并且如前所述,绝对没有摄影。因此,当被问及他的主要影响时,他选择了马格利特、德·基里科和巴尔蒂斯是合乎逻辑的,在第二位提到普鲁斯特、乔伊斯、卡瓦菲、毕加索和博尔赫斯。他的第一个职业经历是平面设计师,这是他喜欢和享受的活动,但他从不考虑创意,因为毕竟,他只能做他们要求他做的事情。在学习期间,Michals 设法继续分发报纸。用他攒下的钱,他买了一版《草叶》(沃尔特·惠特曼,1855-1892),这本书帮助他理解并解决了折磨他的各种内部冲突:“他的情人是一个男人!它完全打开了我的心扉。他讲了很多我不知道,我没有考虑过的事情。例如,他说的是关于佛陀的事情……我认为麦基斯波特从来没有一个佛教徒。” 由于这些启示,她很快意识到她的家乡对她来说变得太小了,因为那里的居民破产了,搬家了,或者干脆把鲜花带到门口:

有一天,当我还在麦基斯波特时,我对自己说:“我自己,我要去纽约。在那里,我会找到一个好朋友,并有很多冒险经历。” 我的目标一直是冒险,这同时也让我感到害怕,因为在那之前,我最大的冒险是在街角送报纸。

“恭喜,沃尔特·惠特曼”,1996 年。

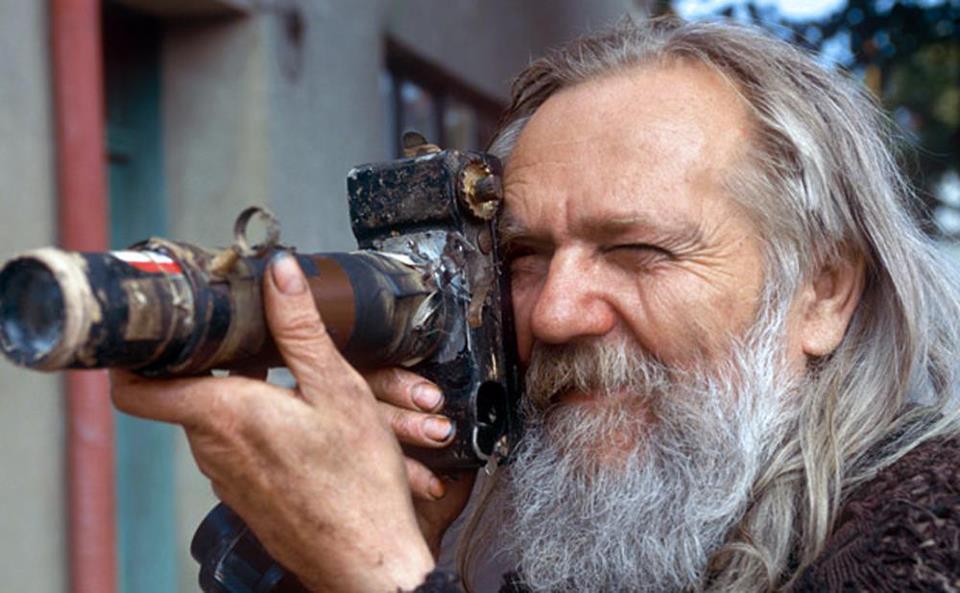

抵达纽约几天后,他被时代杂志聘为模型制作者和设计师,因此他可以继续在帕索斯设计学院学习。冷战正在经历最紧张的阶段之一,大多数美国人认为苏联是一个真实而可怕的威胁,所以米哈尔斯想不出比完全参与更合适的冒险开始了。狼的嘴。翻阅小册子,他发现他可以花一千美元左右走遍整个俄罗斯,于是他借了一些钱去看看那里到底有什么。他想,如果他要去旅行,顺理成章的就是带一张纪念照回来,所以他还借了一个相机。离开它的人还给了他一个测光表,

这就是我接受的所有摄影教育:当你在外面天气晴朗时,你把这个放在 16 岁,另一个放在 250、500 或其他什么;如果你在外面,但多云,你把这个放在 16,另一个放在 60;如果你在室内,你走到窗边,把这个设置为 2.8,另一个设置为 30。这就是我所做的,所有的照片都非常适合曝光。

“这张照片有九个错误”,1989。

我们不知道 Michals 抵达莫斯科后计划拍摄什么;但不管他有什么想法,如果他有的话,很快就被限制自己拍摄路人肖像的想法所取代。“对不起,我可以给你拍张照片吗?” 它们是他学会用俄语发音的第一个单词。他在旅途中拍摄的照片平淡无奇;但他们让他爱上了相机,并治愈了他天生的害羞:“我从来不敢在纽约街头拦住一个人;但在莫斯科不是俄罗斯人,还带着挂着的相机,这让事情变得非常不同”。米哈尔斯去苏联旅行时年仅 26 岁,两年后他已经是一名专业摄影师。

当我 28 岁时,我告诉我的父母我要成为一名摄影师,我妈妈说“但你从来没有上过摄影学校!” 而这恰恰是我工作中最棒的一点:我从来不需要去学校做这份工作。我从来没有学过任何规则。当你入学时,他们必须教你一些东西,所以他们教你规则。一所好学校会给你做你自己的自由,但绝大多数不是这样的。[…] 我最近在纽约新学校的毕业典礼上做了一个演讲,我问一个学生他的学习花了多少钱。他告诉我大约 20,000 美元。我简直不敢相信……你知道他们得到了什么吗?他们取出的只是一个档案,里面有大约一百张他女朋友的屁股照片。他们在各种各样的研讨会上双臂交叉坐在那里,然后他们开始批评对方的女朋友或男朋友的屁股。然后他们毕业并上街。两万美元……太可怜了。这个价格可以买到很多公寓!

《斯蒂芬·金》,1990 年。

他最初是一名自由职业者,为《Vogue》、《Esquire》、《Mademoiselle》和《Life》的时尚版块做报道,后来他开始专门拍摄相关艺术和文化人物的肖像。其中尤其包括那些带他去看他心爱的马格利特的人,他把第一幅画称为“平淡的肖像”,这不是为了忠实地反映一个人的散文,而是向公众解释谁才是真正的那个人:“你无法捕捉一个人。这怎么可能,如果他可能甚至不知道它是什么样的……当你拍摄肖像时,你不是在为一个人做,而是在一个人身上”。

然而,他完全独立进行的第一部艺术作品直到 1964 年才问世,当时他推出了他的第一个系列“空荡荡的纽约”(“Empty New York”),这正是:他所居住的城市的各种环境被剥夺了存在人类。Michals 从未否认他公开受到 Eugène Atget 的巴黎照片的启发,Eugène Atget 是他认为是真正大师的少数摄影师之一:“我一直对这样的戏剧形象、他们的舞台、他们神秘的气氛着迷…… Atget对我来说非常重要。不知何故,他是让我开始我的序列的人。”

然而,他完全独立进行的第一部艺术作品直到 1964 年才问世,当时他推出了他的第一个系列“空荡荡的纽约”(“Empty New York”),这正是:他所居住的城市的各种环境被剥夺了存在人类。Michals 从未否认他公开受到 Eugène Atget 的巴黎照片的启发,Eugène Atget 是他认为是真正大师的少数摄影师之一:“我一直对这样的戏剧形象、他们的舞台、他们神秘的气氛着迷…… Atget对我来说非常重要。不知何故,他是让我开始我的序列的人。”

当 Michals 有足够的信心开始展示他的创作时,他已经 32 岁了。在 Cartier-Bresson 盛极一时、为世界树立榜样的时期,他展示了绝对没有发生过任何事情的永恒照片,这些照片拍摄的地点本可以保持相同状态数年并永远保持这种状态。“当我拍这些照片时,我对摄影一无所知。他找到了 Eugène Atget 写的一本很棒的书。我看到他拍了巴黎空荡荡的房间和街道,我惊呆了。第二天我出去拍照。[在钢琴方面],这是我第一次练习五指。”

当 Michals 有足够的信心开始展示他的创作时,他已经 32 岁了。在 Cartier-Bresson 盛极一时、为世界树立榜样的时期,他展示了绝对没有发生过任何事情的永恒照片,这些照片拍摄的地点本可以保持相同状态数年并永远保持这种状态。“当我拍这些照片时,我对摄影一无所知。他找到了 Eugène Atget 写的一本很棒的书。我看到他拍了巴黎空荡荡的房间和街道,我惊呆了。第二天我出去拍照。[在钢琴方面],这是我第一次练习五指。”

“事情很奇怪”,1973 年。

当他获得自信时,Michals 发现他在纽约拍摄的照片给人的印象是安排演员进入并开始表演的剧院布景,因此他开始产生这样的想法,即在现实中所有人类活动都可以被视为纯粹的剧院。因此,尽可能多地准备照片不仅没有错,而且这是唯一能忠实地讲述某些事情的方法。例如,如果理发师将他的理发店布置为他将要扮演理发师的场景,那么他为什么不能创建他想要的场景,然后包括他选择的演员呢?

《堕落天使》,1968。

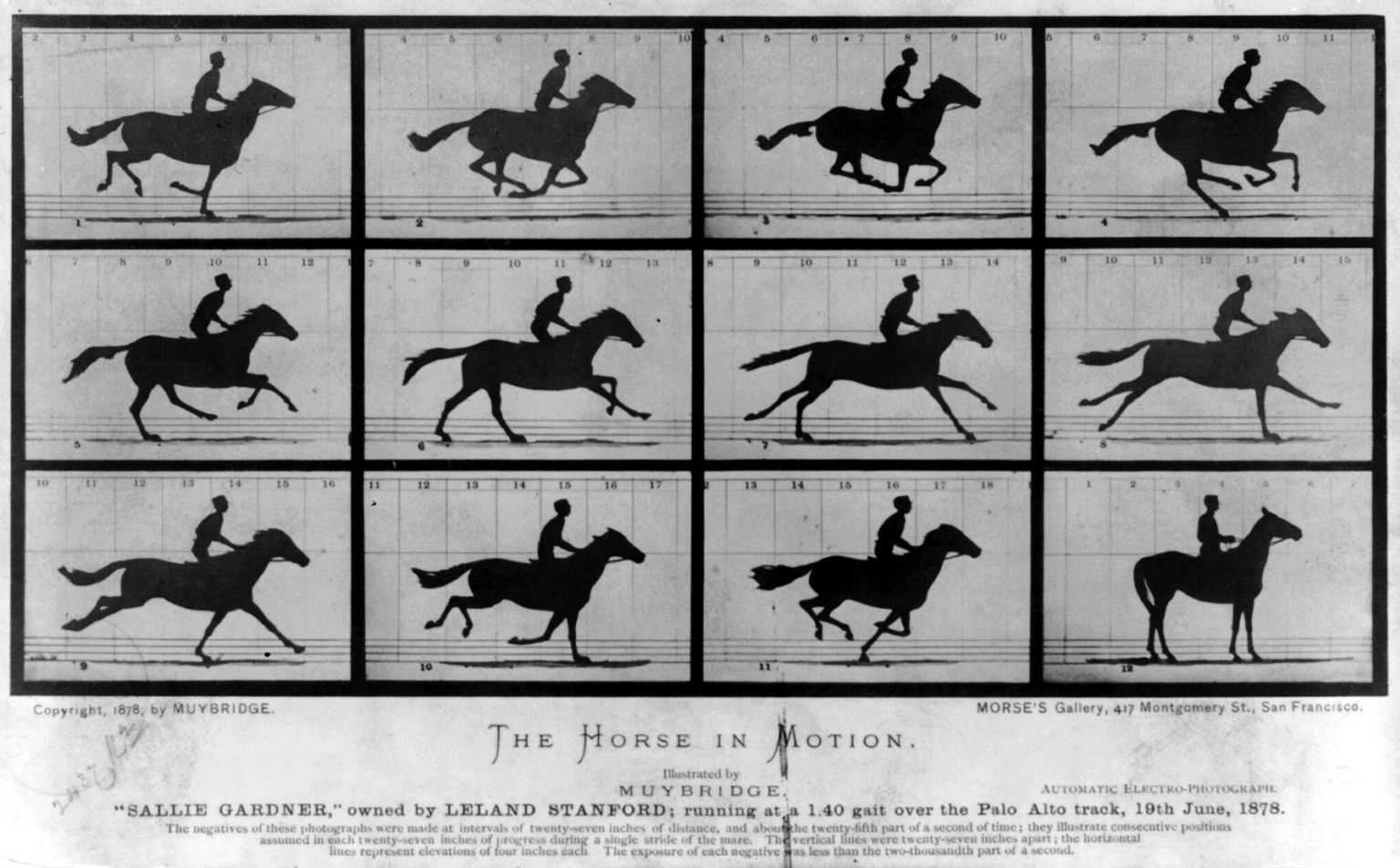

他的第一个序列“被门吓到的女人”(1966 年)由五张连续展示的小尺寸照片组成,尚未采用其特有的小插图格式。奇怪的是,这样的工作没有先例。埃德沃德·迈布里奇 (Eadweard Muybridge) 在 19 世纪末制作的序列是众所周知的;然而,实际上在所有情况下,迈布里奇都仅限于试图捕捉运动的不同阶段,几乎没有任何叙事意图。另一方面,Michals 开始讲述可以完美地翻译成好故事中的文字的故事。

其中几个序列导致了他的极大好奇:死后会发生什么,记忆是什么,时间是什么或如何代表人类状况。“突然间,我有了讲故事的工具。传统上,为了代表死亡,摄影师会拍摄墓地、尸体或哀悼者;但这不是死亡,而是死亡的实际环境。我更感兴趣的是形而上学的含义,死者的感受”。

其中几个序列导致了他的极大好奇:死后会发生什么,记忆是什么,时间是什么或如何代表人类状况。“突然间,我有了讲故事的工具。传统上,为了代表死亡,摄影师会拍摄墓地、尸体或哀悼者;但这不是死亡,而是死亡的实际环境。我更感兴趣的是形而上学的含义,死者的感受”。

《精神离开肉体》,1968年。

除了对社会和道德惯例的无数轻松反思之外,米哈尔斯还对连续因果关系的奥秘表现出极大的兴趣:看似无关紧要的事件如何最终完全改变生活的进程。也许正是在他最著名的序列之一“机会会议”(1970)(“机会会议”)中,这个想法得到了最好的表达。该作品经常被理解为对同性恋的公开可见性的证明,尽管其作者曾多次表示,他在创作时并没有考虑到这一点,而是在考虑日常巧合的变幻莫测。

从这个意义上说,他经常被单挑为最积极反对对同性恋歧视的知识分子之一。然而,事实是,Michals 从未对此发表过任何开创性的声明,而只是将自己限制在正常的生活中,没有伪装或隐藏。为此,虽然他对自己定义为同性恋没有问题,但他拒绝将自己归类为“同性恋摄影师”:他是摄影师,他是同性恋,但这并不意味着他是“同性恋摄影师”。事实上,虽然他很看重它的审美方面,但他通常对像梅普尔索普这样的艺术家的作品相当挑剔:“我认为这对同性恋者来说是一场真正的灾难。对于一个如此专业的同性恋者,我认为他对同性恋知之甚少。他的工作完全基于利用陈词滥调”。

从这个意义上说,他经常被单挑为最积极反对对同性恋歧视的知识分子之一。然而,事实是,Michals 从未对此发表过任何开创性的声明,而只是将自己限制在正常的生活中,没有伪装或隐藏。为此,虽然他对自己定义为同性恋没有问题,但他拒绝将自己归类为“同性恋摄影师”:他是摄影师,他是同性恋,但这并不意味着他是“同性恋摄影师”。事实上,虽然他很看重它的审美方面,但他通常对像梅普尔索普这样的艺术家的作品相当挑剔:“我认为这对同性恋者来说是一场真正的灾难。对于一个如此专业的同性恋者,我认为他对同性恋知之甚少。他的工作完全基于利用陈词滥调”。

《不幸的人》,1973 年。

在 1970 年代初期,他的序列开始让他不满意。有些已经发展到包含十多张照片,所以他们开始失去理智——也许拍摄短片或制作视频艺术作品甚至会变得更有效率。就在那时,他决定开始用手写的文字讲述他的照片。这不是他第一次犯下关于他的版画写作的“罪过”,但在那之前,他只限于包括标题和其他内容。从那时起,事情变得更加复杂,直到他的文本出现了诗歌的外观——尽管它们不是,因为如果它们与伴随的图像分离,它们就会失去意义。

“裸体观察”,1968 年。

或许是因为他对自学的赞美,也或许是因为他想批评同事的作品时无法咬牙切齿,Michals在最杰出的摄影界从来都不是一个特别受人喜爱的人。带着些许苦涩,他曾数次回忆起 1970 年左右,在 MoMA 的就职典礼上,卡蒂埃-布列松 (Cartier-Bresson) 带着最美好的微笑迎接他,显然不知道他要与谁握手。当米哈尔斯认出自己时,法国人厌恶地做了个鬼脸,转身没有说再见。“一点点扭曲对那个男人来说有多重要?” 迈克尔斯今天仍然想知道。

“谁是西德尼·谢尔曼?”,2006 年。

然而,老师莫名其妙的愤怒很可能更多是由于美国人对他的工作发表的任何声明,因为他随后继续与他认为“不真实”的任何人的工作做尊重对每一位优秀的艺术家来说都是必不可少的。然而,他的批评虽然非常严厉,但总是带有幽默感。“当我看到那个女人的另一幅自画像时,我想我会用我的余生来呕吐,”他不久前谈到辛迪·谢尔曼的照片时说,他最喜欢的目标之一。不满足于在采访中通过文字表达自己,2006年他出版了《Foto Follies:摄影如何在通往银行的路上失去童贞》一书,其中以“我们信任的艺术”为口号,并通过搞笑的模仿和蒙太奇,他指责在他看来主导当代摄影的荒谬。“因为如果你只是一个摄影师,你的作品最多价值 5000 美元;但如果你是一个‘摄影师-脚本-艺术家’,也就是说:一个使用摄影的艺术家,那么你的照片价值超过7万美元”。在他的模仿中,他不能错过辛迪·谢尔曼,他以特别的奉献精神摧毁了她;但目前场景中的其他杰出人物也没有,如沃尔夫冈·蒂尔曼斯、里内克·迪克斯特拉、安德烈斯·塞拉诺、雪莉·莱文、皮皮洛蒂·里斯特、格哈德·里希特、杰夫·昆斯、爱德华·鲁沙、托马斯·鲁夫或安德烈亚斯·古尔斯基,他认为他们是世界上最无聊的人世界:“……艺术从不枯燥。[…] 如果你把他的照片缩小到 24 x 30 厘米,你就会意识到它的真正含义:无聊!所以这家伙只是个简单的大小问题[……]好吧,现在想想,蒂尔曼斯更无聊了。”

尽管有时他将扭曲的资源用于纯粹的审美目的,但有时他会将其应用于肖像以表明某人已褪色,或者他不是很真实。1972 年安迪·沃霍尔 (Andy Warhol) 的肖像就是这种情况,他是他儿时的朋友——尽管沃霍尔一直声称来自匹兹堡,但米哈尔斯坚持认为他出生并在麦基斯波特度过了早年。“他一出名,我就不再听到他的消息,直到我不得不给他拍照。这些肖像非常忠实于他的真实形象:安迪是一个没有个性的男孩,几乎是他自己的赝品”。

尽管有时他将扭曲的资源用于纯粹的审美目的,但有时他会将其应用于肖像以表明某人已褪色,或者他不是很真实。1972 年安迪·沃霍尔 (Andy Warhol) 的肖像就是这种情况,他是他儿时的朋友——尽管沃霍尔一直声称来自匹兹堡,但米哈尔斯坚持认为他出生并在麦基斯波特度过了早年。“他一出名,我就不再听到他的消息,直到我不得不给他拍照。这些肖像非常忠实于他的真实形象:安迪是一个没有个性的男孩,几乎是他自己的赝品”。

但 Michals 不会不分青红皂白地攻击除他以外的任何摄影师。相反,在他的公寓里,他自豪地展示了欧文·佩恩的原始照片,正如他赞扬弗朗西斯卡·伍德曼、莎莉·曼恩、罗伯特·帕克哈里森、切玛·马多斯或约翰·达格代尔一样。总的来说,正如我们所看到的,他最重视想象力:“我很想知道马格利特睡觉时真正在做的梦是什么:它们必须是美妙的梦”。

但 Michals 不会不分青红皂白地攻击除他以外的任何摄影师。相反,在他的公寓里,他自豪地展示了欧文·佩恩的原始照片,正如他赞扬弗朗西斯卡·伍德曼、莎莉·曼恩、罗伯特·帕克哈里森、切玛·马多斯或约翰·达格代尔一样。总的来说,正如我们所看到的,他最重视想象力:“我很想知道马格利特睡觉时真正在做的梦是什么:它们必须是美妙的梦”。

《人类状况》,1969 年。

在他相对专业的怪癖中,Michals 从未拥有过自己的工作室,也从未以自己的自由意志工作过。并不是他鄙视人造光——虽然他更喜欢自然光——而是他认为每一张好照片都应该有自己的氛围。在他看来,摄影棚太像手术室了,肝脏、膝盖或大脑的碎片一旦与赋予它们存在理由和姓氏的人分开,就会变成垃圾。他的许多照片都是在他自己的公寓里拍摄的,没有任何条件:当我们在背景中看到一个架子时,我们正在看的是他自己的书。

“这张照片是我的证据”,1974 年。

《海森堡博士的不确定魔镜》(1998)的故事真的很好奇。与他通常的规范相反,这是法国版 Vogue 委托来说明一篇关于量子物理学的文章。出人意料的是,这门学科竟然是 Michals 关注的焦点之一,他能够自然而然地背诵亚原子粒子的名称,就好像他在回顾一支足球队的阵容一样,又仿佛那还不够,除此之外。似乎知道他们每个人的定义特征:

1940 年代我在宾夕法尼亚州上大学时,我们的科学老师邓拉普先生教我们原子有电子、中子和质子,这很好。但二战后,随着加速器的发展,发现了更小的粒子:介子、夸克、胶子、玻色子等。后来,维尔纳·海森堡(Werner Heisenberg)说,无法确定地预测粒子的位置或速度:它们在完全混沌中相互关联。能量的基本表达有些混乱的想法打断了很多思路。怎么会有人对这样的事情不好奇?

在参观皇家摄影学会期间,我在巴斯的一次拍卖会上购买了这面凸面镜。我对它的扭曲感到非常兴奋,以至于我把它带到了飞机的驾驶舱。飞机上的乘客一定认为我是世界上最自负的人……我想我可以用这样一面镜子来说明海森堡的测不准原理,它改变了面前的一切。模特一动,她的形象就彻底变了。很奇怪,他的脸就好像液体一样在流动,也很迷人。我的印象是看着能量在我的鼻子前演化和振动。当然,这是无稽之谈:我们看不到那些层次上的能量变化状态;

尽管米哈尔斯虽然年事已高,但似乎身体健康,但死亡再次占据了他的生活。他的朋友、建筑师弗雷德里克·戈里 (Frederick Gorree) 继续指代与他保持了 54 年连续关系后已结婚几年的人,他患有帕金森氏症和阿尔茨海默氏症,预计会出现迅速而致命的结果。

尽管米哈尔斯虽然年事已高,但似乎身体健康,但死亡再次占据了他的生活。他的朋友、建筑师弗雷德里克·戈里 (Frederick Gorree) 继续指代与他保持了 54 年连续关系后已结婚几年的人,他患有帕金森氏症和阿尔茨海默氏症,预计会出现迅速而致命的结果。

在痛苦和忧郁的不断陪伴下,很难忍受它的缓慢衰退……我知道痛苦是无法避免的,它和幸福一样是生活的典型。但在这样的情况下,最愚蠢的事情变得非常深刻。我正在收集冬天来临时的记忆,因为当不可避免的时间到来时,它就会消失。我在积累他不再和我在一起的记忆。我又一次疯狂地爱上了他。曾经有我想要的弗雷德,我开始爱的弗雷德,或者是陪伴我多年的弗雷德。现在只有另一个弗雷德,有时他会说一些美妙的话让我感到惊讶,比如“我想知道马可波罗今天在做什么……”。我喜欢坐在他旁边,握着他的手。事实上,我现在并没有多少满足感。我无处可避难。谁能想到,牵着一个人的手,竟然如此惬意……

只希望他记忆中的弗雷德,那个陪伴他度过比平时更长的冬天的弗雷德,能让这位摄影师的头脑在很多年里都充满活力和光彩,以至于他从未将自己视为艺术家。

“弗雷德的身体”,2012 年。