高谷史郎是一位艺术家,他运用相机、棱镜等光学设备,有时甚至自己开发新技术,创作充分利用科技的影像装置和表演。自20世纪80年代以来,他一直活跃于艺术团体“Dumb Type”的创作,他的首个美术馆个展“高谷史郎:明亮的房间”正在东京都写真美术馆举办。

展览名称“光之屋”引用了留下众多摄影评论文章的哲学家罗兰·巴特的著作,这或许也体现了高屋以摄影为中心的哲学思想,而摄影也是影像表达的起源。同时,高屋也是“Dumb Type”艺术团体的成员,该团体是日本媒体艺术表达的先驱。展览即将开始之际,我们对高屋进行了采访。

我认为巴特不是在艺术的神秘主义中寻找价值,而是通过揭示一切来为艺术提供不同的可能性。

——您展出了各种各样的作品,包括您作为“Dumb Type”成员的作品,以及与坂本龙一、中谷藤子的合作作品。得知这是您在美术馆举办的首次个展,我感到很惊讶。能不能介绍一下展览的概念和展品内容呢?

高屋:2008年,我受邀参加德国国际表演艺术节“世界剧场”(THEATER DER WELT),并呈现了同名表演作品《明亮的房间》。这个作品取材于哲学家罗兰·巴特的一本摄影著作的标题,并受到书中关于“摄影如何成为艺术”内容的启发。

表演作品《明亮的房间》2012 摄影:福永一雄(参考图片)由东京都写真美术馆提供

– 我认为巴特的《明室》讲的是摄影表达的框架问题,比如围绕着图像的画框的问题。

高谷:是的。读到关于摄影本质的论述时,我突然想到,这和我们从“Dumb Type”时代以来创作的多媒体作品很相似……听起来可能有些老套,但这种运用新媒体创作的艺术作品形式,与“Dumb Type”的时代有着重合,当时我们一直在努力探索如何才能将它们视为艺术。那是我第一次接触“Bright Room”这个标题。

-从新闻稿来看,这次展览似乎也将围绕摄影评论展开。

高屋:大约两年前,有人联系我举办这个展览,但由于这是一家专门从事摄影的博物馆,所以我觉得“明亮的房间”是个完美的标题,因为我创作了同名的表演作品。这次展览将融合我作品中“光学”的主题,同时贴近巴特的论述。

——您认为巴特的论述是什么?

高谷:通常,摄影被认为是“暗箱”(相机的光学设备,意为“暗室”),即“在暗室中诞生的艺术”。我认为巴特使用“暗室”一词意义非凡。揭示一切是摄影的作用和本质,而这应该也是艺术的力量……很多时候,艺术因其神秘或神秘的特质而受到重视。然而,我认为巴特通过揭示一切,暗示了一种思考另一种艺术形式的可能性,这种艺术形式不受个人情感和叙事的束缚,这与之前的想法截然相反。

您觉得这次展览的结构怎么样?

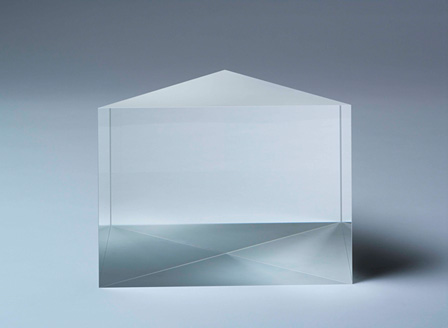

高屋:2004年,我在大阪的儿玉画廊(现位于京都和东京)举办展览时,创作了一件名为“Camera Lucida”的装置作品,这次我将展出它。这是一个仅由镜头和屏幕组合而成的装置作品,镜头前的物体会被投射到屏幕上。普通相机的镜头和取景器(屏幕)之间会有一个暗箱,这样就能拍出遮光良好、没有晕光的美丽照片。然而,这件作品没有这样的装置,所以拍出来的照片很模糊。

——如此模糊的图像会成为一件艺术品吗?

高谷:我想捕捉图像诞生的瞬间。“Camera Lucida”的意思是“光之空间”,例如,一幅画是用画笔诞生的。当画作完成后,它就成为了一件“作品”。人们通常都是这么想的。那么,在像相机这样的光学设备中,它在多大程度上仅仅是一个图像,又在多大程度上成为了一件艺术作品呢?我觉得,仅用镜头和屏幕就能将其组合起来,就能看到它。举个极端的例子,即使没有屏幕,肉眼无法看到,图像也应该存在在那里。观看由最小元素组成的设备创作的第一幅图像。这就是一次尝试。我还将展示我1998年创作的名为“霜帧”的视频装置的最新更新,以及三件新作品。

我不想用“感性”这个词来掩盖我不太理解的事物,而是想把它们暴露出来,然后仍然看到一些美丽的东西。

– Takaya的作品给人的印象是运用尖端技术,将以往无法触及的事物的分辨率提升到极限。正因如此,作品中存在着一个难以轻易分享的技术和意识形态黑箱,我曾一度觉得我们与作品之间存在着距离。然而,当我听说《明室》时,我发现情况恰恰相反,Takaya正在努力揭示那些使事物成为可能的原理。

Takaya:比起神秘的事物,我更喜欢科学思考。科学不是开放的象征吗?如果一切都没有公开,那就毫无意义了。

“Chrono / 37°47’55.99“S,144°58’51.56”E,2006年9月21日(地点:澳大利亚墨尔本)” 2006

——就好像没有鬼一样(笑)。

高谷:另一方面,我觉得很奇怪,即使把光圈开到最大,那里仍然有美。在黑暗或神秘的地方很容易发现美,但即使分辨率提高,美依然存在。微观照片也很美。我希望即使曝光后也能看到美,而不是试图用“感性”这个词来掩盖那些难以理解的东西。

我们或许有一点点“摧毁已经存在的东西”的愿望,但事实是,我们在前进的过程中也经历了挣扎。

-我知道您被设计和建筑的清晰度而不是艺术的模糊性所吸引,所以您继续在大学学习环境设计。

高谷:那时候,艺术家对我来说非常高大,也非常令人畏惧。同时,他们似乎也非常以自我为中心。我认为设计师和建筑师更擅长在与社会互动的同时创作自己的作品,而“艺术对社会真的有必要吗?”这个问题,我认为是一个非常微妙的问题。

-如果是这样的话,那么当您第一次加入 Dumb Type 时,您是否认为他们是一群充分利用尖端技术的艺术家?

高屋:Dumb Type就像是我大学社团活动的延伸。以古桥贞二为中心的成员们都很有魅力,和他们一起活动真的很有趣。所以我在能力范围内做了一些必要的事情,比如灯光、视频、舞台设备、传单设计等等。

2011年,早稻田大学坪内纪念戏剧博物馆举办了一场名为“LIFE with ART——Dumb Type的‘S/N’与90年代的京都”的Dumb Type展览。展览并非介绍Dumb Type的作品,而是回顾了以Dumb Type成员为中心形成的京都艺术家群体,给我留下了颠覆Dumb Type“充分利用尖端科技的艺术团体”形象的印象。我意识到Dumb Type是一个非常人性化的团体和场所。

高谷:前几天有人跟我说:“我以为Dumb Type是一群很复杂的艺术家,一群很可怕的人呢”(笑)。但即使是《S/N》这样探讨HIV、性别等社会问题的作品,也延伸了我和古桥每天都在思考的问题:“艺术家该如何与社会产生联系?”或许有“让我们摧毁一些已经存在的东西”的想法,但事实上,我们在创作过程中也一直在思考这个问题。

——“笨蛋型”的难搞形象或许源于日本泡沫经济时代的环境。他们就像信息化、蓬勃发展的日本社会里令人恐惧的孩子。

高屋:这对我们来说很惊讶。完全不是那样的(笑)。

为了这部新电影,我制作了一台能够拍摄 7,000 x 30,000 像素图像的高分辨率相机。

– 话虽如此,您最近的许多作品都得到了先进技术研究的支持。

高屋:没错。我喜欢追求一件事,所以我的作品必然会朝着这个方向发展。为了这次展览中呈现的新系列作品,我制作了一个使用高分辨率线扫描相机的大型拍摄装置。它可以拍摄7,000 x 30,000像素的图像。

——太厉害了(笑)。

Takaya:它就像一台大型扫描仪,可以拍摄物体的实际大小的视频。我最近一直在思考如何利用这样的设备来掌握时间分辨率和空间分辨率之间的关系。

——我认为“将过剩信息可视化”这种理念在同为“Dumb Type”成员的池田亮司的作品中也体现出来了。他的作品展现了超越人类处理能力的信息之外的某种东西。然而,与池田作品略显枯燥的印象相比,高屋的作品似乎有一些湿润的部分。

Takaya:啊,没错。我觉得提高分辨率也是一样的,但就他而言,它变得更具概念性。我认为这是因为它是声音的表达。就我而言,即使我提高了分辨率,作品仍然是物质的。我喜欢摄影的原因之一是我可以永远欣赏它。摄影有很多不同的类型,但物理细节仍然存在。

-我懂了。

高谷:我想创作这样的作品。即使你凝视着照片,它的分辨率也极其精细,所以最终还是要与你的眼睛较量。自然景观没有分辨率的概念,但人造图像却有一定的分辨率。我认为,这就是人们被高分辨率图像和照片吸引的原因。

并不是说用了尖端技术就很酷,而是技术和使用方式完美契合的时候才是最让人满足的。

——这个问题有点难,但如今越来越多的艺术家和研究人员将“分辨率”作为关键词。这不仅包括影像艺术家,也包括摄影师。之前您提到过,您想思考时间的分辨率和空间的分辨率,那么您对分辨率的定义是什么呢?

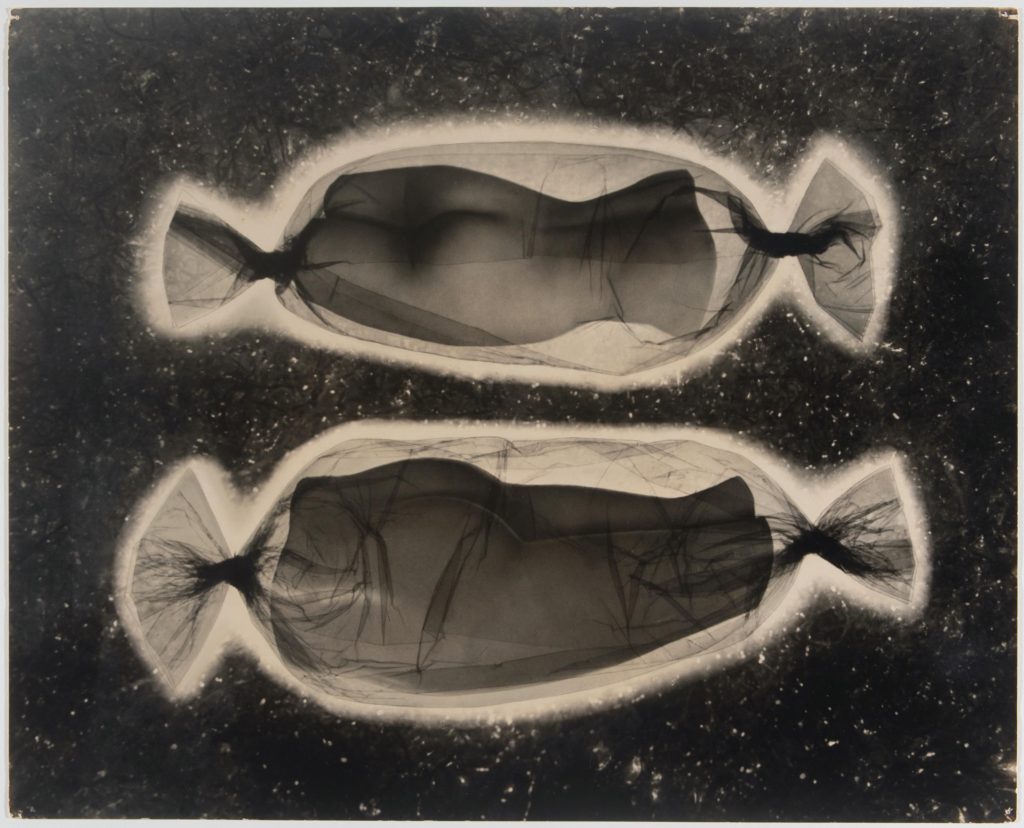

高屋:我创作作品《霜帧》时,思考了提高时间分辨率和空间(=平面)分辨率之间的关联。过去,在数字技术尚未普及的年代,由于胶片和相纸等物理格式,分辨率受到限制。然而,近年来,随着计算机处理能力的提升以及数码相机CCD分辨率的提高,格式的限制几乎变得毫无意义。

-是的。

Takaya:那么制约因素是什么呢?是记录介质的处理能力。就视频而言,时间分辨率(帧数)和空间分辨率(画质)成反比。例如,如果尝试以4K(分辨率是高清四倍的高清视频)拍摄,其极限是每秒12帧,图像会变得不连贯,甚至会掉帧。但如果以1K拍摄,则可以达到每秒48帧的速度。当然,随着技术的不断发展,即使是4K,也有可能达到每秒30帧甚至更高的速度,但我认为这种时间和空间之间的关联非常有趣且富有启发性。

——是这样的。你有一个水箱,往里面倒的水量是固定的。你是打开水龙头,享受水流奔涌的活力,还是选择长时间地欣赏涓涓细流?时间与视觉(=空间)之间的关系有趣吗?

Takaya:我想就是这样。我总是解释这种事,感觉自己不像个艺术家。我觉得很多艺术家更看重系统带来的效果和结果,而不是技术系统本身。但就我而言,我对系统本身也很感兴趣。就像我之前说的,制作相机本身比什么都有趣(笑)。

——你在 Dumb Type 的时候也是这样吗?

高谷:没错。我们当时关心的是,构成当时所谓多媒体的新技术是否真的可以成为艺术。使用尖端技术本身并不算酷,最令人满足的是技术与使用方式的完美契合。这种思维方式一直延续至今。哲学家柄谷行人曾在本次展览的图录中撰文写道:“(高谷)作为艺术家,很不寻常,几乎没有什么艺术欲望”(笑)。

-(哈哈)。

高谷:啊,对了。我之所以拜托柄谷写这篇文章,是因为他在2004年大阪的个人展上说过一句话。“镜子里映出的自己的影像是颠倒的,所以你既不是完全的自己,也不是别人。正因为如此,我们才能仔细地观察镜子里的自己。但是,我们有时会对自己的照片或录音感到不舒服,是因为那里有真实的自我,而不是颠倒的影像。” 柄谷说:“现在科技这么发达,能不能做一面不颠倒的镜子呢?” 于是我随口回答道:“可以做。” (笑)

– 一位工程师的观点。

高屋:是啊。不过,出乎意料地困难,耗时十年。现在,终于可以展出履行柄谷先生遗愿的作品了,所以想请创造这个机会的柄谷先生说几句话(笑)。

我原本想成为一名设计师,但因为我意外地选择了一个与艺术相关的命运,所以我感到我必须认真对待技术。

——用10年的时间来开发技术,可能是一个非常工匠的想法。

高谷:柄谷先生所说的“不像艺术家”是另一种意义上的,但我希望您仔细阅读目录以了解更多信息(笑)。

– 我认为您的作品是通过一种精确的方法产生的,就像穿针引线一样,这是您作品的一个非常独特的方面。

Takaya:我原本想成为一名设计师,但最终选择了艺术,所以我觉得我必须认真考虑技术。而且,我并不认为自己是艺术家(笑)。怎么说呢……我感觉自己站在这里是出于必然。

-我懂了。

高谷:作为 Dumb Type 的延伸,我也导演了一些演出,但我想我毕竟更像是一个调解员。我正在努力思考如何将大家提出的想法的要点整合起来。我现在的身份是 Dumb Type 这个组合对我的要求和我自己的兴趣爱好的结合。虽然我是一名艺术家,但我并非生活在一个与世隔绝的孤岛上;我仍然是一个生活在社会中的人,和其他人吃着同样的食物。如果要我给自己分类的话,我会称自己为“艺术家”,但坚持这个称呼其实没什么意义。