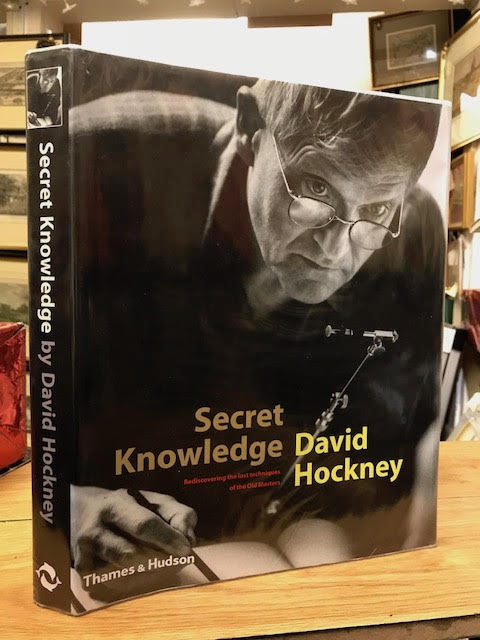

《隐秘的知识:重新发现西方绘画大师的失传技艺》,这是一本颠覆对文艺复兴以来西方古典绘画大师认知的图书,作者大卫·霍克尼(David Hockney),这位在2012年获得了“最具影响力英国艺术家”称号的画家认为:那些被广为称颂的西方古典主义绘画大师之所以能够成为大师,是因为他们掌握了一种“隐秘的知识”,即通过使用一种透镜装置来完成素描和油画。

大卫·霍克尼之所以写作这本书,缘起于1999年他在英国伦敦国家博物馆参观了法国古典主义绘画大师安格尔的作品展览。霍克尼被安格尔画作的精细以及写实能力深深地打动了,他前后观看了3次。他惊讶于安格尔绘画时的速度,而且在那些铅笔素描上,竟然几乎没有留下任何涂抹、修改和犹豫的痕迹,一切都是那么干净利落,这太令人难以想象了。为了细细察看那些线条,他还将画中某些部分放大。一天,霍克尼突然有了重要的发现:安格尔的线条竟然与当代画家安迪·沃霍尔(Andy Warhol)如出一辙,同样的干净利落和出笔自信。在艺术界很多人都知道,安迪·沃霍尔在作画时常常借助于幻灯机。因此,霍克尼自然而然地猜想到安格尔是否也同样借助了某种光学仪器。而依照素描画上本身显现的线条与阴影的处理,霍克尼确信安格尔使用了某种仪器才得以达到这种视觉上的效果。霍克尼发现了这个“秘密”后,很快开始了自己的实验创作。在明箱的帮助下,霍克尼画了一大批铅笔素描,就像安格尔的素描那样绝对精确逼真。

于是,霍克尼开始了一系列的研究。他查阅了从13世纪到18世纪再到21世纪的上千幅绘画,并把这些作品图片按年代排序后钉在自己工作室的墙上。霍克尼认为,欧洲绘画史有个大谜题:何以在大约15世纪时,画家们突然如有神助般掌握造型技巧,图像中人、物、景象日益精准。而到19世纪后,这种单单用画笔准确捕捉物象之“形”的能力为何似乎在一夜之间几近消失(画家在草稿阶段大都开始使用照相机)。霍克尼通过他自己的研究,提出一系列的疑问和解释:

比如,从1420年之后欧洲为什么出现那么多的30厘米尺寸大小的画作(在这个尺寸下,投影器显示的物像最好驾驭);为什么很多画中人脸上会出现太阳光的光泽(被画人物坐在或站在有着强烈日光的室外,而画家则在光线幽暗的画室内调试投影器作画);为什么画中很多帷帐纹理精细但有时图案又不对称(镜子产生了一定的变形作用);为什么画中人出现了那么多的左撇子而在13世纪的乔托(意大利画家)的画中却没有出现(因为镜子发生了反向逆转作用等等)。

在牛津大学艺术史教授马丁·坎普以及美国亚利桑那州立大学的光学教授查尔斯·凡尔克的帮助下,霍克尼在自己画室的一角,安装了一个类似照相机暗箱一样的壁龛,在里面的一张绘画台上安放着他的投影器(一根可灵活加以调节的金属杆上悬着一片微小的棱镜),这个棱镜可以帮助霍克尼更方便地看见桌面上的投影。霍克尼利用这一投影幻像来准确地捕捉人的肖像,在进一步的后期加工中还可以达到非常完美的光影效果。霍克尼认为,这种所谓“隐秘的知识”其基本原理也就是“小孔成像”(类似于照相机暗箱),这个原理最早的阐述者是公元前5世纪中国的墨子,在西方最早对它进行阐述的是公元前4世纪的亚里士多德。在透镜产生以后,人们依照“小孔成像”的原理,用一组透镜镜头,组合成了一个投影装置。被描绘的人或者物体位于画室的外面,而画室则非常幽暗,它留有一个很小的壁龛,投影装置就位于这个壁龛之中;投影装置将影子投在幽暗画室的画布上,人物或物体形象得以呈现,只是一个反向逆转的图像。画师们就按照这个反向逆转的图像进行素描和描摹,于是一个具有极强光影效果和强烈焦点透视的三维写实的绘画诞生了!文艺复兴时期那些神秘的绘画大师如丢勒、荷尔拜因、凡·代克、拉斐尔、卡拉瓦乔、哈尔斯、达·芬奇、委拉斯贵兹等等,可能都使用了当时最先进的透镜来帮助自己绘画。

霍克尼将从1300年至1870年期间的几百幅绘画进行对比分析,他发现,第一幅真正意义上使用透镜进行创作的绘画出现在1420年左右。霍克尼说:“从1420年开始,西方绘画突然变得精密细致起来,它具有完美的构图、无可挑剔的透视画法和神奇的光影效果。透镜的传播最先可能是在比利时,然后流入意大利的佛罗伦萨,然后是意大利的其他地区,然后是更广泛的地区。”霍克尼认为古代大师的工作室相当于如今的有线电视新闻网或者好莱坞工厂,掌握着当时图像生产的话语权。他们巨大的作坊内有许多工人,干着各式各样的活。霍克尼觉得作为图像的独家生产者,面对纷至沓来的订单,古代大师一定不会拒绝往自己作坊中引进方便好用的新式装备。而且无论这装备有多复杂,作坊中有那样多的能工巧匠,安装、维护和使用想必都能找到合适人选。

《隐秘的知识:重新发现西方绘画大师的失传技艺》这本书中除了包含数百幅印制精美的西方绘画史上的经典名作外,还有许多大卫·霍克尼自己拍的照片、画的草图,以及展示艺术家为了画得准、画得像而采用的各种技法手段,同时说明他们当年可能取得的效果。此外,霍克尼还汇编了大量历史和现代文献来证明自己的观点,而他与一系列国际专家之间的通信汇编则重现了神奇探索的整个过程。这本书从一位富有原创精神的艺术家的视角,向读者提供了一种对艺术史的深刻洞见。

《隐秘的知识:重新发现西方绘画大师的失传技艺》写的不仅仅是古代大师的失传技法,它写的也是现在和未来。它讨论的是在今天这样一个数字媒体时代,我们是如何观看、处理和制作图像的。永不休止地探询,不信任何先入之见,质疑已成定式的观念,霍克尼迫使我们睁开眼睛,重新认识我们观看和再现世界的方式。正如大卫·霍克尼在中文版中寄语中国读者那样:“当然,光学透视今天已经主宰了电视、电影和摄影的世界。或许一个崭新的满怀自信的中国能够对此有所贡献,给人类带来比现在更好的、更加人性的观看世界的方式。

James Elkins关于霍克尼的研讨会,以及这本书为什么会这么受到关注。

摘自:https://www.academia.edu/163438/Essay_on_David_Hockneys_book_Secret_Knowledge_

艺术家用科学技术说真的不是新闻,从14世纪开始艺术家们就用小型蜡像雕塑做造型,才能完成临摹、构图、造型等等的设计。

另外推荐一篇Christoph Löthy文章从霍克尼书作中的强论点(15世纪开始艺术家通过勾描光学仪器中看到的图像来作画)和弱论点(15世纪开始艺术家们绘画的方式受到光学仪器中的图像的影响、或者他们以此作为绘画创作、构图的初步准备)出发分析17世纪城市景致绘画(veduta)对光学仪器的运用,作者指出,或许是在对城市景致的描绘传统中(可追溯至14世纪城市规划的传统)我们可以看到光学仪器在绘画构图初步最直接的介入(另一个例子仍然是安格尔),而维米尔或许是霍克尼书中唯一的强论点,更多留给学者和大家思考的是霍克尼的弱论点的意义,而这一点的确是这许多年来艺术史学者们一直很关心的问题。

文章:Christoph Löthy, Hockney’s Secret Knowledge, Vanvitelli’s Camera Obscura. Early Science and Medicine, Vol. 10, No. 2, Optics, Insturments and Painting, 1420- 1720 Reflections on the Hockney-Falco Thesis (2005), pp. 315-339

(http://www.jstor.org/stable/4130315?seq=1&uid=3738032&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21104152882563)

这份杂志的这一期刊即是对霍克尼这本书的反思,这里有一篇很不错的书评,和对各位学者态度的总结:

————————

我们有必要理解为什么大家对大卫霍克尼的这本《隐秘的知识》有这么大的兴趣,这本书声称从十五世纪开始西方画家运用光学仪器辅助他们描绘人物、衣饰、静物组合、室内空间和一些诸如吊灯和鲁特琴的比较难画的对象。

在美国和欧洲,这本书在媒体界被广泛报道——在发行量近1000000的《纽约客》两度报道,在纽约时报也有数次(比如2001年12月4日)。大卫霍克尼本人在电视上出现了好几次,也与BBC(仅在欧洲有播放)录制了影片。迄今为止,与这本书关联最大的事件是在纽约大学举办的研讨会,题为“艺术与光学”。这是一个让美国和欧洲艺术史学者们相互了解认识的场合,也有艺术家(Chuck Close, Philip Pearlstein) 和科学家的参与。我在研讨会的最后一个部分发言,演讲涉及Richard Wollheim, Michael Fried, Svetlana Alpers和Rosalind Krauss。等待的队伍直至华盛顿广场的街道的一半。在厅堂有90个专为记者留出的位子,以及第二个有中央监控直播的房间,为了一部分挤不下的人群而开。第一天苏珊桑塔格在一个很长的队伍里发现了列奥 斯坦伯格(Leo Steinberg)并给他买了票——不然他可能会被其余数百个人退回。Anthony Grafton和Martin Kemp*仅仅扮演非演讲的介绍人角色。

在所有的演讲者、听众和记者中,唯一一位说自己对这本书不感兴趣(或者“不关心”)的人是Jonathan Crary*;那是因为,他说,把错觉与再现过于狭义的用光学来定义让霍克尼的论述变成了一个更大的问题中一个不重要、尚未被理论化的部分。错觉的成分,他提醒听众们,往往是属于语境、非光学;他同时也援引了Géricault许多对《美杜莎之筏》的文本资料。

但对于所有其他人,这个问题似乎是绝对的棘手:受到精神关注(cathected),弗洛伊德会这么说。霍克尼“烦到了”一些人(桑塔格的原话),他也肯定恼怒、迷惑并吸引了其他人。研讨会充满了热烈的讨论,听众们从头到尾都极其专注。在我的统计下,这阵小题大做有三个原因——但在我列举它们之前,我需要复述一遍他的论点本身。霍克尼和他的合作者物理学家Charles Falco认为,三种光学仪器帮助了画家们:投影描绘器(camera lucida)、“小窗成像”(camera obscura)和凹面镜(concave mirror)。这三个论证在合理性和实际运用上差异很大。简而言之:安格尔(Ingres*)很有可能用了投影描绘器(安格尔专家Gary Tinterow论述了很多,霍克尼的视觉证据十分有说服力),但是对于任何其他十九世纪的艺术家则都不太确定。Philip Steadman写了一本关于这个主题的书*,几乎证明了维米尔(Vermeer)起码有六幅画以数学的精准性呈现了一个实际的房间。但是除了景致绘画(veduta*)之外还有谁大量使用小窗成像,約書亞·雷諾茲和维米尔?在研讨会上,Falco展示了新的证据,证明在一些其他画作中不同的透镜有被使用,因此这个问题的答案是开放的。第三个假设,凹面镜是其中可能性最小的。这是Falco的观点,不是霍克尼的观点。这一假设不合理有起码五个原因:1.现存的凹面镜中没有内壁镀银的例子;2.没有文献记录提及那种可以用来为镜子和艺术家提供空间的暗房,尽管这样的房间对于任何目击者一定会是极其神奇的东西;3.镜子特定的直径对于吹玻璃的工匠或许是一个不小的难题;4.图像的景深很小,须要平面的物体以及很多重新对焦的过程。这是概言之的观点。当然对于这个主题还可以说上千言万语。

但现在我想提出五个原因,为什么霍克尼的课题引起了这么大的兴趣。它们是:

1. 不太重要的,这本书和研讨会收到了媒体界雪崩式的关注。大家都被媒体以及《纽约客》上Lawrence Weschler文字娴熟而热烈的评论所带动。*

2. 这个事件将艺术史与大众理解对立起来。从一开始,Lawrence Weschler就驳斥艺术史对霍克尼的发现接受度太低。艺术史学者,他说道,认为伟大的艺术家有高超的技艺,因此不需要光学仪器。在每份我看到的新闻报道中,艺术史这门学科都被涂抹成保守派。一篇在研讨会之前写就的《纽约时报》报道声称,如果将信将疑者是多数,或许霍克尼的发现会进入“艺术史的倒退透视”(New York Times, November 29, 1002, E4)。有了这些妖魔化——我应当说,这些妖魔化被许多轻率的态度和诸多否认声明削弱——,不难想象Svetlana Alpers*在这场研讨会结束之时,拿着麦克风,像一个妈妈呵斥一个可笑的孩子一样大声而激动地说,她热爱绘画,她也希望人们可以开始哪怕略微地谈论它。

3. 这个事件将艺术与科学对立起来。在研讨会中,Falco两次责骂艺术史学者教育低下。如果他们有更好的光学训练,他说(用幻灯片强调他的观点),那么他和霍克尼的发现就会早许多年出现了。许多我不点名的记者无法理解Falco的光学证明和演示,即便他们参与过基础的几何光学。(Falco处于某种缺乏尊敬的讶异之中,因为他是一个量子光学的专家,而几何光学这是前者一个大脑简单的祖先。)我与之讨论的非科学家们认可Falco的论点,但公开的或暗指的声称,他们对此不感兴趣。这令Falco感到可笑,他指出,在一个关于一幅指定画作的光学运用的科学证据面前,说“是的,没问题,但我有另一个理论”是多么不逻辑的事情。“没有‘其他理论’”,Falco说到,“证据就是证据”。简而言之,我看不到任何针对C·P·斯诺*所谓科学与人文之间的僵局的突破。

4. 最重要的是,研讨会切中了许多人在进入美术馆和画廊时的焦虑不解。我将此分为两个段落:关于古典大师的焦虑和关于当代艺术的焦虑。大师绘画对于成千上万的人们是一个谜题,一个被教授和策展人的神职掌管的晦涩的世界。如果下一次当他们参观一个美术馆时,他们可以对他们的朋友说:“看,这是某个来自Flémalle的大师重新聚焦透镜的点” ,那该是多令他们满足的事情。 终于能了解关于古典大师绘画一些确凿、决定性的东西是件令人兴奋的事情。不消说,在会议上,一些艺术史学者(James Marrow, Walter Liedtke) 抵制霍克尼的论证恰恰就是因为这个原因:因为霍克尼没有说任何关于画作更大的意义的东西,他的书或许会成为(或者,它就将是)一个新时代的旅游指南。

5. 最后一个原因也是令我写这篇评论的动机:霍克尼的书也对解释现代主义、后现代主义和当代艺术提出了承诺。它通过暗示做到了这一点,就像它以此解释了古典大师绘画一样。霍克尼没有在一处说他的发现解释了古典大师,但他在几乎每一页上暗示了这一点。现代主义在这本书中几乎没有任何位置——安迪 沃荷被介绍为一个临摹投影图像的艺术家——但其中的暗示反而更强烈。因现代主义和后现代主义感到困扰或挫败的人们可以把这本书当作一种证据,即上个世纪非视觉和反视觉的趋势可以被安心地忽略*。毕竟,在书中、也在他的艺术生涯中,霍克尼忽视了它们。这本书或许将成为这类人的特许证明,并在实际上说道:如果你不理解观念艺术、极简主义、抽象绘画等等,不要担心,因为现代主义是一个短暂的片段,老旧的视觉性仍然和我们在一起。这真是一个令人失望的教训,真是一个对于未来的艺术和学术研究深渊般的模范。*

至于我在研讨会上的演讲和许多更为我从这份报道中省略的细节论述:

请见https://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2001/10/26/art_and_optics_toward_an.html

注:

*Martin Kemp:牛津大学教授,是霍克尼在进行研究时直接接触并支持其研究的达芬奇专家,专攻艺术与科学的关系。

*Jonathan Crary:哥伦比亚大学教授,视觉文化研究专家,关注十九世纪视觉科技、社会文化与现代绘画的关系。著有重要的许多书作:Technique of the Observer/ Suspensions of Perception: Attention, Spectacle, and Modern Culture

*Ingres:法国画家,新古典主义画派的最后一位领导人

*维米尔:荷兰十七世纪画家。

* Philip Steadman的书为:Vermeer’s Camera: Uncovering the Truth Behind the Master

*veduta是十七世纪风景绘画的一种,主要呈现城市的景象、街景、水景等等。

*关于这篇有名的报道,这里有一个电子版本:http://pages.cs.wisc.edu/~dyer/ah336/papers/newyorker-looking-glass.pdf

*Svetlana Alpers:研究维米尔和荷兰视觉文化的著名教授,著有20年来影响力很大的书作《描述的艺术:十七世纪荷兰绘画》,也因此算是这场争端一个聚焦时期的专家。

*C·P·斯诺:英国科学家、小说家,著有《两种文化与科学变革》,提出科学与人文的分歧。(译者我对科学与人文的分歧这一说法持无限怀疑)

*非视觉与反视觉的趋势从二十世纪先锋派开始,诸如杜尚声称“视网膜绘画的死亡”、抽象绘画对具象、再现的反拨、直至六十年代各种强调身体性、视觉之外的感官的艺术形式。也是二十世纪下半叶现当代艺术批评的转向之一,尤其以Rosalind Krauss为代表的学者批判形式主义批评的主要人物Clement Greenberg对现代主义绘画是“纯粹视觉性的艺术”,画布作为一个中性的平面的论述。